|

|

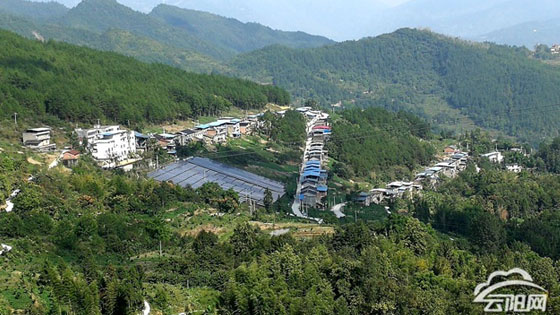

走進云陽鎮古寺村,四周群山環繞,滿目蔥蘢,蜿蜒的公路盤山而上。而古寺村就“藏”在這群山之中。

春日的暖陽灑進村里,漫山遍野的獼猴桃藤蔓掛滿了花骨朵兒,在滿是藤蔓的獼猴桃架子底下,村民們沐浴著春日的陽光,開始了一天的忙碌。

|

“現在的日子是真的好!有事做,有奔頭!”60歲的貧困戶李如珍這時正在自己的獼猴桃地里忙著除草。她說,干完自己地里的活,她還要到村里的獼猴桃基地干活,每天都有事兒做,日子充實又滿足。如今她早已脫下了貧困戶的“帽子”。

然而,就在幾年前,古寺村還是大家眼中的“窮鄉僻壤”之地,讓人頭疼的“空殼村”,是縣里的深度貧困村之一。

|

古寺村本是由原來的水洞、民建、九華3個自然村落合并而成,有10個村民小組,村里共978戶3298人。但村民因受困于青山而受窮,紛紛走出了大山,在家常住的只有172戶584人。

2014年開始,隨著脫貧攻堅工作扎實推進,縣農業農村委對口幫扶古寺村,找出“癥結”,治療“頑疾”。基礎設施逐漸完善、產業從無到有、飛出去的“金鳳凰”飛回大山……依托脫貧攻堅戰,古寺村搭上了時代的快車,沐浴著時代的春風,實現了華麗轉身。

修路:打破大山“屏障”“天塹”變通途

“提起上半輩子就是一個‘苦’字。”李如珍是個外來媳婦,前夫因意外去世,自己唯一的孩子也因病去世,剩下她一人獨自生活。后來,她與古寺村的鄉村醫生任小二結識,嫁入了古寺村。

“其實剛嫁過來的時候,村里的條件比我原來所在的地方要好。”李如珍說,古寺村雖地處偏遠,平均海拔達到1000米,但生態環境好。當時村里種植的“高山蔬菜”很出名,縣城還未搬遷前,村民挑著蔬菜到老縣城集市去賣,總是還沒到集市就被一搶而空。

雖有較好的生態資源,但隨著縣城的搬遷,古寺村在發展的道路上掉了隊。

|

古寺村距離老縣城云陽鎮有35公里,李如珍說:“以前村里沒通路,到鎮上要走兩個多小時的山路,到山腳再坐車,一路顛簸。”

“山高谷深路難行,肩挑背馱靠腳勁,一步一滴汗,一腳一聲哼。”這是古寺村當年的真實寫照。

隨著縣城的搬遷,古寺村距離新縣城更是遠達75公里。村民們種植的農作物運不出去,交通成為了制約古寺村發展的最大瓶頸。

|

2001年,村里開始挖路,用了8年的時間終于挖通了到鎮上的“毛路”。“路是通了,但這條路又窄又偏僻,大車還是進不來。”2017年,駐村第一書記張建第一次來到古寺村,就意識到修路的重要性。他說,山高谷深、路狹崎嶇的地理條件,隔絕了這里的“致富夢”。在這里,女兒嫁出去易,媳婦娶進來難。“金鳳凰”一旦飛出大山,再也不愿回頭。

“想致富,先修路。”張建認為修路、興業是振興古寺村的主要辦法。而且,修路是古寺村目前發展的第一要務。

于是,駐村工作隊和村支兩委積極協調,向上爭取項目與資金,科學制定修路計劃等。隨后,施工隊進了村,古寺村內機器轟鳴,一派繁忙!到2019年,全村已硬化公路16.3公里,人行便道23公里,修建耕作便道20.6公里,古寺村不再“出行難”。此外,村里還整治了山坪塘28口,整修渠堰6.2公里,新修了人飲池25口,鋪設管網6萬余米,家家戶戶都用上了自來水;村里還對126戶在家農戶的房屋進行了改造及維修加固。如今,出行、耕作、用水、住房等問題得到有效解決,基礎設施逐步完善,脫貧之路就此鋪就,村民的生活有了繼續向前的方向。

|

興業:圍繞“綠色生態” 鼓起“錢袋子”

路通了,為全村發展注入了動力。但要徹底撕掉“貧窮”“落后”的標簽,產業發展還是關鍵。

常言道,橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳。各地有各地的風土人情,因此,發展產業也得因地制宜。

“古寺村地處高山,資源優勢在生態,產業發展可圍繞‘綠色生態’做文章。”張建說,因地制宜,結合實際,產業發展方能顯現實效,穩定脫貧才有堅實支撐。

2012年,李如珍和丈夫任小二在山里發現了野生獼猴桃,并挖了3株苗子回來種。

“剛開始大家都不知道這是什么,只知道這種果子酸酸甜甜,很好吃,村里的人都稱之為‘楊桃’。”任小二說,挖回來后發現這苗子容易種活,達到豐產后,三株苗子產了1000多公斤果子。后來從縣農業農村委的農技專家那兒才得知,這是野生獼猴桃,還能賣錢。

|

“古寺村的獼猴桃是野生品種,在果型方面不占優勢,但在品質上純天然、清香味濃,口感好。市場價能賣到10~20元一斤。”張建說,這是大自然的饋贈,何不利用起來?

“這些野生獼猴桃苗子全部來自古寺村的深山里,可就地取材,采用粗放生態種植,不打農藥,不需授粉,不需套袋,不使用化肥,是真正的綠色生態食品。”張建說,經過嫁接馴化,野生獼猴桃果子不但能保持野生品質,抗病毒和適應能力特別強,種植成本也低,很適合村民種植。

于是,在駐村工作隊和村委干部的指導下,2014年,李如珍和丈夫開始大力種植野生獼猴桃。目前,兩人共種植了15畝野生獼猴桃,去年結果1萬多斤,收入了6萬多元。

“比種莊稼劃算多了!”李如珍說,除了種植收入,空閑時,她還可以在村里的產業基地務工,年收入可達10萬余元,不比外面打工差。

|

品牌:“四朵金花”落深山 “游子”回故鄉

與野生獼猴桃結下不解之緣的還有“游子”任開建。2012年任開建春節回家探親,親戚送了他幾顆野生獼猴桃品嘗。那是他第一次吃野生獼猴桃,口感和其他的獼猴桃截然不同,讓他感到驚喜,野生獼猴桃的味道也一直縈繞在他的腦海,念念不忘。

任開建認為,綠色生態的野生獼猴桃大有市場,于是,在外闖蕩多年的“游子”決定回家種植野生獼猴桃。

“當年手提麻袋,翻山越嶺地走出了大山。如今回來,公路通到了家門口,曾經那‘一踩一腳泥,一步一個坎’的小山村完全變了樣!”任開建說,家鄉在不停地發展,為他回鄉創業創造了良好的條件。

回鄉后,到山上挖苗子、移栽樹種、流轉土地、去雜整地……在村里的幫助下,任開建的果園如期建成。接下來,搭架子、除草施肥、修枝剪葉……縣農業農村委也充分發揮自身優勢,派駐農技專家指導任開建栽植技術。

功夫不負有心人。2017年,任開建種植的第一批80畝野生獼猴桃結果,為他帶來了20多萬元的收益。

|

在村里的支持下,任開建還帶領大家辦起了古寺村野生獼猴桃種植專業合作社,有50多戶農民加入合作社,發展野生獼猴桃250畝,其中25戶是貧困戶。去年,村里掛果的野生獼猴桃收入近100萬元。任開建的果園還為當地百姓提供了務工崗位,目前已有將近30名員工在果園務工。同時,古寺村的野生獼猴桃還獲得了“中國綠色水果認證書”“林木良種證”,并入駐了“天生云陽”品牌。

此外,除了種植野生獼猴桃,古寺村又引進了兩家業主,建設了250畝李子園、110畝食用菌基地、200畝中藥材種植基地,采取以短養長、長短結合、多管齊下的發展模式,興產業、促發展,持續鞏固脫貧攻堅成果,走好鄉村振興之路。

|

|

野生獼猴桃、青脆李、食用菌、中藥材四大產業成為古寺村的主要支柱產業,“四朵產業金花”落戶深山,托起了古寺村脫貧致富新希望;建基地、供種苗、基地務工、利潤分紅、合作共贏……昔日背井離鄉的“金鳳凰”飛回山村,為家鄉的發展出謀出力,多渠道促進百姓增收,增強當地百姓“造血功能”和自我發展能力。

如今,脫貧攻堅到了決戰決勝時期,“要加倍努力走好脫貧攻堅的最后一公里。”張建說,古寺村有81%的森林覆蓋面積,生態環境好,空氣清新,下一步,古寺村將圍繞尖峰寺打造康養中心,重點發展鄉村旅游,促進農旅融合。

|

記者手記:戶戶通公路、家家有產業、村民腰包鼓起來、從等靠要到主動尋求脫貧致富路……記者的所見所感見證了古寺村的“華麗蛻變”。

舊貌變新顏,離不開的是駐村工作隊和村委干部的“用心、用情、用力”,他們只爭朝夕、主動作為,確保脫貧攻堅取得實效;他們敢于攻堅、精準發力,探索脫貧攻堅新思路。決戰決勝時期,持續鞏固脫貧攻堅成果,產業發展是主攻方向,產業帶貧是關鍵舉措。古寺村就是充分抓住自身優勢,發揮產業“造血”功能,增強持續發展的后勁,讓百姓脫貧致富奔小康之路走得穩健、走得踏實。

全面小康路上“一個都不能少,一個都不能掉隊”,如今,已經逐漸摸索出脫貧之路的古寺村,在駐村工作隊和村委干部的帶領下,必能走向更加美好的明天。

(記者 陳愛玲 徐銳)

?