|

|

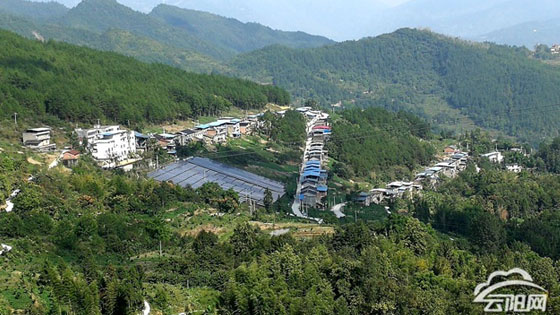

時值春日,陽光燦爛。車子緩慢行駛進魚泉鎮八一村,道路蜿蜒,滿目皆山。山坡上,一片片桃樹綠得醉人,鮮艷的杜鵑花點綴在其間。山坡間、山路上處處是忙碌的身影,歡聲笑語回蕩,村里難找閑人。

八一村建于1959年,因當時村內存有八一鐵廠四車間,八一村的取名也因此而來。

誰曾想到,過去的八一村因交通不便、缺乏產業等多種原因,成為貧困村,全村有637戶2351人,其中建檔立卡貧困戶131戶42人,貧困發生率20%。在2017年,該村又被評為全市深度貧困村。

近年來,在黨委政府精準扶貧政策的潤澤下,這個深度貧困村開始大變樣,呈現出基礎設施從無到有、產業從無到有、環境更加和諧美麗的景象。

誰又曾想到,現在的八一村舊貌換新顏,村民們有了新生活、新身份、新盼頭……在脫貧增收奔小康的道路上,大家越走越有信心。

|

基礎設施“大變身”

水泥路一直通到山頂,自來水流進每家每戶,家家戶戶即將住上新房子……“三變”帶來了“十八變”!

“八一村地處大山的半腰,上不巴天,下不趴地。過去的八一村,一條狹窄的水泥路是通往外界的唯一通道。”今年58歲的唐輝平是村支部書記,他是土生土長的村里人。在他記憶中,曾經的村莊最大短板就是交通極度不便,村里僅有的一條主路是泥巴路,‘晴天一身灰、雨天一身泥’就是以前真實的寫照。

“以前趕集走路都要走老半天,現在路通了,出門就可以坐車了。”村民唐紅光告訴記者,以前村道路沒有硬化前,出行非常不便,如今出門趕集都是坐車,比以前方便多了,真是省時又省力。

隨著脫貧攻堅工作的深入開展,道路、水利、通訊、網絡設施、村容村貌煥然一新。目前,該村完成村級公路硬化5千米,組級公路硬化8條19.7千米,新修人行便道32條18千米,實現社社通硬化路,戶戶通人行便道;整治渠堰11千米,山坪塘21口,新修人飲池6口400方,安裝人飲管道1.5萬余米,實現戶戶有安全用水,生產用水有保障。

道路通了,村民出行方便了,大家賣農產品更快捷了。八一村二組的貧困戶劉紅生說,以前他家門前的路一到下雨天,深深淺淺的坑里積滿了水,一家老小出門極其不便,賣些農產品更是難上加難。現在車輛可以直接開到家門口裝大米、拉紅薯、土雞蛋等,不僅節省了勞動力,腰包也鼓起來了。

“說起村里的基礎設施變化,我的體會最真切。以前,我們過日子只能守著光禿禿的大山,只種玉米和水稻,還得靠天吃飯。在地里刨挖,一年下來也掙不了幾個錢,好多年輕人都外出打工了,村子里只有孤寡老人和留守兒童。如今,家門口就通了硬化路,吃上了自來水,住上了新房子,過日子心里也有底了。”72歲的劉曉秀老人,一輩子時光都呆在村里,談起村里的變化,老人臉上笑容也多了起來。

貧困戶劉紅生說,以前他家門前的路一到下雨天,深深淺淺的坑里積滿了水,一家老小出門極其不便,在2017年村里實施聯戶路硬化,鋪好了水泥路。還能在村里道路項目工地上務工,家庭年總收入能達到2萬余元,日子一天天好了起來,去年年底摘下貧困帽。

在八一村,只見一棟棟新房裝修一新,一條條平坦的水泥路延伸至各家各戶,村民出行便利,一派和諧融洽、生機勃勃的新氣象。

|

|

產業覆蓋鼓起村民“荷包”

基礎設施的完善,打通了該村致富的坦途,立足資源的優勢,八一村把香菇產業、水蜜桃產業作為主導產業之一。

八一村有耕地1862畝,以前村民主要經濟收入以種植水稻、玉米為主。過去的八一村,農業效益低下,青壯年勞動力都選擇外出打工,土地撂荒十分嚴重。

綿延的大山猶如道道屏障,貧困趕不走,小康進不來。“怎么脫貧”成了八一村人的一塊心病。

“要脫貧,必須上產業!”唐輝平說。經過考察研究,村里自然環境良好,日照充足,土壤濕潤,是絕佳的水蜜桃生長基地。2015年鎮村兩級以精準扶貧為契機,引進本土人才賴興軍,在村上流轉閑置土地,打造建設了200余畝的水蜜桃基地,成立了云陽縣黃龍橋水蜜桃種植專業合作社。

在種植過程中,采用“專業合作社+貧困戶”的模式委托當地貧困戶種植,輻射帶動貧困戶,實現精準扶貧。同時,該公司優先聘用流轉土地的貧困戶,確保了農民失地不失業。基地給每人每天70至100元工錢,中午還提供一頓工作餐,工作時間也很人性化。

“辛苦干一年,掙個油鹽錢。”貧困戶董玨富回憶,一年一季苞谷,還要看天吃飯,一畝收四五百斤,賺不了多少。兒女們成家離開村子后,只剩下老兩口相依為命,老伴肢體殘疾,他一個人打理10多畝地,根本忙不過來,很多地都撂荒了。2016年,他將土地流轉給賴興軍,土地流轉費用每年3000元。土地流轉后董玨富在基地打零工,從2015年至今打工收入已有2.5萬元。

同時,水蜜桃基地每年吸納貧困戶10至15人打工,每年勞務支出10萬元左右,為貧困戶增加了家庭收入。

而在八一村的香菇生產基地,機器轟鳴、挖車穿梭,如山的木屑經過大型裝袋機的攪拌加工,工人們正在為今年的香菇生產忙碌著。

2019年,該村招商引資進了返鄉創業人士周武孝,他在外地從事香菇產業長達25年,從種植技術、產品包裝、銷售等環節,他有豐富的經驗和市場資源。

說干就干,同年11月,周孝武流轉22畝土地,搭建了32個香菇大棚,還成立了梓屹農業開發有限公司,購買香菇原材料,引進設備設施,今年2月初組織工人生產,年生產是30萬袋香菇菌袋。

在香菇產業發展中,八一村以“公司+村集體+貧困戶+農戶”模式,公司出大頭,建大棚和基地、買菌棒、搞管理,村支兩委、貧困戶、農戶出小頭,搞配套設施建設、出讓土地等,共同參與發展產業。同時,以村集體為主,吸收貧困戶參股,每戶建檔立卡貧困戶成為股東,參與公司分紅。

今年基地發展袋料香菇30余萬袋,年產30萬余公斤,預計實現總效益300余萬元,帶動全村80%以上的農戶增收,其中貧困戶分紅率達100%,戶均增收3000元以上。

“以前我們想要賺錢,只能到外省打工,現在在村子里的食用菌大棚工作,既可照看家,為家里分擔壓力,又可賺點錢,一舉兩得!”說起如今的“營生”,貧苦戶張宏宇笑容滿面。

走出香菇基地,一座座香菇大棚連成一排,成了村民眼中的“聚寶棚”,不僅鄉村美了,百姓富了,貧困戶也增收了。

|

干群和諧笑容甜

今年46歲的村民蒲小英,娘家在南溪鎮青云村,25年前嫁到八一村。因丈夫長期生病,一家四口中,她成了主要勞動力。2015年,魏小英家被評為建檔立卡貧困戶。“過去,我背著娃娃在地里從早干到晚,但人也吃不飽,豬也喂不肥。”回想起從前的日子,蒲小英苦不堪言。

如今,她家的土地已全部流轉,自己也在水蜜桃基地長期務工,中午包吃一頓午餐,每年工資收入1萬左右,加上每年3000多元的土地流轉費,孩子學費全免,一家人的生活過得還算滋潤。“現在,我每天騎摩托車上下班,既方便又快捷,工作環境好,心情也好,回到家還可以打掃打掃衛生。”說起如今的生活,蒲小英開心一笑。

82歲的劉鳳霞老人,是土生土長的八一村人,劉奶奶從出生就沒有離開過村子,一直在家種莊稼。“原來村里沒有像樣的路,一到下雨人不出去,車也進不來,想背點土雞蛋、新鮮蔬菜去集鎮賣,都是一大難事。”當談起村里的變化,她笑得合不攏嘴,現在硬化路都修在家門口來了,下雨天也不沾泥土,出行也方便,最重要的是隨時都可以去集鎮賣東西了。

“時隔10年再回到家鄉,看到在脫貧攻堅政策指引下家鄉發生的巨大變化,道路通了、電力足了、樓房高了,鄉親們的笑容也甜了。”常年在蘇浙一帶做面的董敏華,他是土生土長的八一村人,看到村里如此大變化,感覺非常欣慰,表示以后每年都會回家過年。

唐文柯是八一村走出去的大學生。4年前,他考上了外地一所大學,為了減少家里的負擔,他每年寒暑假都留校做兼職賺生活費,以至于很長時間沒有回過家。趁著春節,唐文柯和父母一道回家時,發現家鄉發生了翻天覆地的變化:“路通到家門口,家家戶戶都住上新房了,尤其環境衛生改變特別大,基本看不到亂丟的垃圾,以前大家可是全倒池塘里,如今再也看不到那種情況了。”

如今村委會新建了便民服務中心,方便了群眾辦事,每天都有干部值班,干群關系和諧融洽。

“人心齊,泰山移。以前有些務工的村民回來,都不愿回村里老家住,現在都想多住幾天。相信有村民的配合,我們村一定能如期保質保量完成脫貧任務。”唐輝平說。

在脫貧攻堅戰中,八一村不斷夯實基礎設施建設,調整產業結構,攻克致富瓶頸,村支兩委用實際行動提升村民幸福感,貧困發生率從2014年的20%下降至今年的0.64%,今年全村實現整村脫貧........一幅產業興、環境美、百姓樂的美好畫卷正逐漸展開。

記者手記

“曖曖遠人村,依依墟里煙。狗吠深巷中,雞鳴桑樹顛。戶庭無塵雜,虛室有余閑……”采訪完八一村,我腦海中浮現出的,竟是陶淵明的這首《歸園田居》。

如今的八一村,美景早已遠遠超出了陶淵明筆下的鄉村田園。沒了“草屋八九間”,多的是棟棟小洋樓,車開到家門口,水接到水缸頭,電從來不停歇,產業遍地開花……山居田園,共享共生,又豈是舊時景象?

而正是脫貧攻堅工作的有力有序推進,才使得美麗鄉村畫卷在八一村徐徐展開。我們有理由相信,不久的將來,八一村必將讓人們心生“復得返自然”的羨慕之情。

(記者 王彬彬 趙曉龍)

?