|

編者按:

2020年,是脫貧攻堅決戰決勝之年,脫貧任務艱巨而繁重,剩下的是貧中之貧,困中之困,是難啃的硬骨頭。3月6日,習近平總書記在決戰決勝脫貧攻堅座談會上發表重要講話,就脫貧攻堅工作進行再動員、再部署,為我們決戰決勝脫貧攻堅提供了“總遵循”,指明了“總目標”,下達了“總攻令”,吹響了“沖鋒號”。

近年來,我縣19個深度貧困村發生了巨大變化,基礎設施逐步完善,產業發展成效初顯,群眾幸福感、獲得感大大增強。即日起,本報特推出《決戰決勝脫貧攻堅——走進深度貧困村》專題,刊發系列稿件,從基礎設施、人居環境、產業發展等方面,多角度、多層次、全方位解讀云陽19個深度貧困村的變遷,為我縣打贏打好脫貧攻堅戰提振士氣、提供典型經驗,確保脫貧攻堅戰圓滿收官。

|

|

4月上旬,記者走進云陽縣桑坪鎮大樹村,一幅美麗的山水田園畫盡收眼底:村口玉帶般蜿蜒盤旋的村組公路映入眼簾,田壟間縱橫交錯、整齊劃一的產業基地欣欣向榮,半山腰上成片的經果林青翠欲滴,三五農戶在林下辛勤勞作,耕耘著一年中最幸福的光景。誰能想到,就是這樣一個秀美的小山村,在幾年前卻是讓大家頭疼的“空殼村”。

補齊短板,完善基礎設施,改變窘境刻不容緩

2017年8月,大樹村因貧困發生率高等諸多原因,被確定為云陽縣的深度貧困村。4518人的村子,2014年以來建卡貧困戶就有126戶482人,貧困發生率高達10.05%。此外,受到產業發展單一、年輕勞動力外出務工等因素的影響,該村一度成了“空殼村”。

2017年,桑坪鎮黨委政府研究決定,副鎮長于海泉到大樹村擔任大樹村黨支部書記。面對這樣一個村子,于海泉一時間覺得自己的工作是“山高路也遠”。“那時候全村50%左右的村民家庭收入都是依靠外出務工,留在家的都是老人和小孩。加上基礎設施差、產業基礎和村集體經濟薄弱等短板,2016年全村農民人均可支配收入8369元,比重慶市平均水平低3180元。”于海泉告訴記者。

從那時候起,村“兩委”班子就一直在尋找拔掉大樹村窮根子的“藥方”。沒有勞動力、技術和產業,如何帶領群眾開辟出一條發展的新路子?于海泉說,脫貧動力不足,將直接影響扶貧工作的成效。扶貧就要先扶志,提升扶貧“造血”能力,增強貧困戶發展信心。大樹村有豐厚的自然資源,有良好的農業產業優勢,產業帶動就是村里研究出來的解決方案。

“剛開始群眾對村里發展產業很抵觸,因為路不通,村民出行難,農特產品難賣出村,大家是有心沒膽,不想試也不敢試。”于海泉口中的這條路便是大樹村通往外界的主要干道“奉松路”,雖然早年就已修繕,但是一直沒有得到硬化。

“都是泥濘的碎石路,下雨就會被雨水沖起泥坑,小車和貨車通行就很困難。大家想發展脆香李,但是李子的儲存期比較短,路沒有通,我們擔心銷售不出去,怕爛掉。”大樹村村民盛華建表示。“要想富,先修路。”隨之,硬化“奉松路”便成了大樹村的當務之急。

通過多方努力,奉松路的硬化工程終于在2018年開始動工建設,目前,這條全長3.28公里的組級路沿線已發展核桃800畝、脆香李270畝、竹蓀320畝,惠及農戶120戶近700人。

|

|

因地制宜,精心規劃布局,金山銀山煥發生命力

政通人和,路通業興。于海泉說,2017年以來,大樹村共新修組級路7.7公里、硬化組級路6.86公里、新修機耕道7.97公里、新修人行便道13.48公里、新修人飲池14口共1540方、新建人飲管道109公里、整治山坪塘46口。下一步還將新建組級公路20余公里,硬化組級公路30余公里,新修人行便道40余公里,新修機耕道20余公里。這些基礎設施的建設和改善,將在方便群眾生產生活、改善人居條件的同時,進一步助推大樹村的產業發展。

產業發展不是紙上談兵,要想產業發展得好,既要考慮地理條件,也要綜合市場因素。2017年以來,大樹村先后組織黨員干部、種養大戶、本土企業家前往外地學習考察,邀請農技專家、科研團隊進村指導測試,綜合考慮下,大樹村決定發展竹蓀、中藥材、黑木耳、核桃、脆香李等產業項目。

近段時間,村里新建的110畝竹蓀種植項目已經完成了播種,今年六月中旬將成熟采收。于海泉介紹說,大樹村在產業發展上既選擇了當年可采收的項目,又選擇了生長周期長的項目。竹蓀、黑木耳等當年采收項目能夠保證當年農戶的收益,核桃、中藥材、脆香李等周期長的項目能夠保證今后的持續發展。

|

|

主動靠前,精選產業業主,補足發展核心動力

農林產業發展,周期長、見效慢、技術要求高。因此,近幾年大樹村始終堅持“讓專業的人做專業的事”,著力引進、培育、扶持了一批“懂技術、善管理、資金雄厚”的重點企業、合作社、農場主。

2017年以來,大樹村已成功引進易勝農業、久豐農業,注冊成立了云陽縣群助核桃專業合作社等多家企業、合作社,主導產業覆蓋90%以上的農戶。截至目前,全村共培育市場主體51個。其中,注冊工商企業14個,個體工商戶32個,合作社5個。

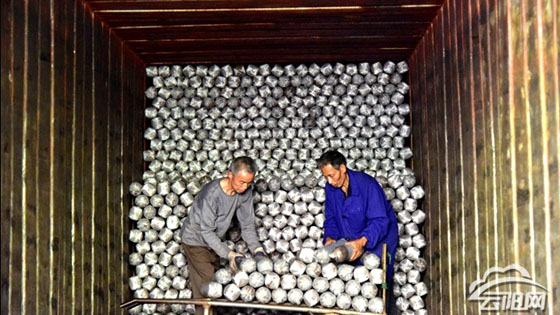

目前大樹村共發展竹蓀405畝、核桃1600畝、李子270畝、中藥材50畝、黑木耳30畝。計劃到2020年底,新發展竹蓀235畝、黑木耳30萬段,并利用原有楠竹資源,建立楠竹加工廠150平方米,加強利益聯結,擴大農戶收益。

產業發展,質量是關鍵。為打通產品銷售渠道,提升產品附加值,增加農戶收益,大樹村在產業發展方面首先做起了技術文章。從產業發展之初,大樹村就堅持引進技術成熟的農業企業和聘請專業技術人員的方式,讓產業發展“少走彎路”,產品質量有保障。

“現在村里每個農業企業和合作社都有自己的專業技術人員,管理人員也掌握了大部分的種植技術。”于海泉說。2017年以來,大樹村已邀請市縣專家團隊進村對農戶進行一對一技術指導超過10次,動員企業、合作社、種養大戶和一般農戶參加市縣鎮舉辦的實用技術培訓會達16次。

目前,大樹村建成3個竹蓀產業基地,覆蓋全村7個村民小組。2019年全村竹蓀產量達到800公斤,通過農村電商和產銷對接,遠銷福建等東南沿海城市,產品供不應求。

|

|

就近就業,多重利益聯結,群眾共享發展成果

在逐步做強做大產業蛋糕的同時,讓全體村民共享發展成果也是村“兩委”班子重點謀劃的事兒。根據產業實際情況,村里通過多種方式讓群眾受益增收。一是竹蓀、黑木耳等產業由村集體投入,采取“5122”的固定分紅模式,讓所有村民受益;二是李子、核桃等產業分戶實施,采取“基地+農戶”模式,由政府提供種苗,合作社負責日常管護,收成后農戶自行銷售,利益自得;三是鼓勵村民自己成為股東,通過土地、資金、勞動力入股中藥材項目,補足發展動力;四是企業投資部分,通過土地流轉、入園務工提高群眾收入。

大樹村的脫貧戶唐傳平一家就是這些產業的受益者。2009年,唐傳平被查出患有腎炎,開始靠吃藥維持病情。2017年病情加重的他,不僅喪失了勞動力,還必須定期去醫院進行治療,生活過得緊巴巴的。村支兩委得知情況后,將他納入了建卡貧困對象。除了享受國家的扶持政策外,還介紹他父母到本村的農業企業務工。

“從去年11月開始,爸媽到基地撿竹蓀、打溝,媽媽每天掙70元,爸爸每天掙90塊錢。”唐傳平說,農忙時節,爸媽還要回自家地里忙活,自己也會幫著做一些力所能及的事,去年家里還拿到了3000多元的土地流轉費。

企業進村,“空殼村”不再空殼,大樹村的剩余勞動力也有了就近務工的最佳去處,不少百姓因此受益。2019年,云陽易勝農業開發有限公司為當地農戶發放入園務工工資86萬余元,竹蓀產業讓村集體獲得固定分紅9760元,建卡貧困戶和303戶土地流轉戶分別獲得分紅25000元。可喜的是,截至2019年底,全村未脫貧僅剩5戶18人,貧困發生率降至0.4 %。

記者手記:

隨著脫貧攻堅工作的深入開展,大樹村始終堅持著扶貧路上不落一個貧困家庭,不丟下一個貧困群眾。這里的道路、水利、產業、通訊、村容村貌煥然一新,沉睡的土地慢慢“活”了過來,處處透著生機。從過去的荒山荒坡到如今初具規模的產業基地,從碎石泥濘路到今天的康莊坦途,這個深度貧困村正在一步步嬗變,而這些不僅僅是大樹村“面子”的變化,更是“里子”的變化,它們見證著大樹村人的勤勞,孕育著大山里新的希望。

通過產業帶動,大樹村4000多名老百姓的腰包鼓了起來,群眾脫貧致富奔小康的路走得穩健、走得踏實。大樹村的生動實踐也值得我們借鑒,廣大農村有豐厚的土地、有穩靠的勞力,只要找準目標,提高種植技術,選育推廣優質高產、適銷對路的品種,建立穩定的銷售渠道,拓展市場,就一定能夠提高產業發展的水平,資源活起來了、產業興起來了,農民何愁不富。

(記者 朱學徽 張瑾歆)