<table id="muegw"></table> 大型全媒體欄目《云陽見面》

為您講述全國各地云陽人的拼搏故事

展現他們的奮斗風采

今天一起來認識

為國“鑄劍”,逐夢航天的趙福春

在上海自由貿易試驗區臨港新片區的一角,有一棟正在裝修的廠房,藏著世界領先的航發葉片制孔成套裝備技術,為我國的航空發動機制造作出了貢獻。而這家公司的總經理趙福春,是土生土長的云陽人。學生時代的他勤奮好學,先后在哈爾濱工業大學、上海交通大學攻讀學士、碩士學位。畢業后,他在電加工行業內摸爬滾打十余年,取得了不俗的成績。

為國“鑄劍”每個孔都不能馬虎

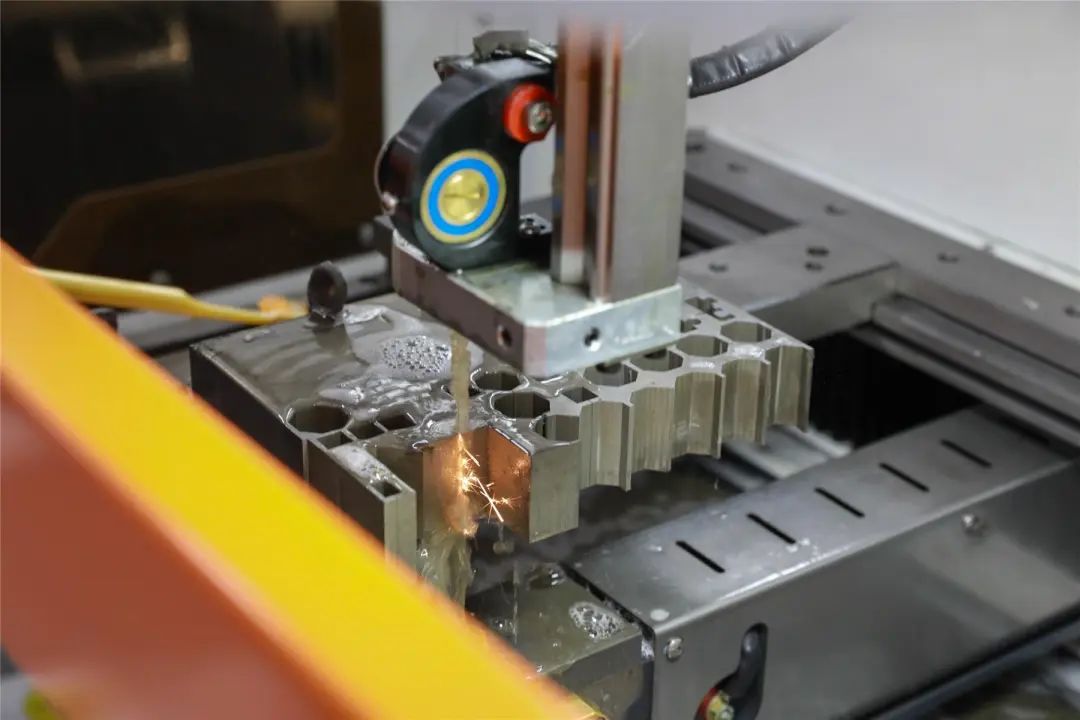

趙福春所在的華世紀智能設備(上海)有限公司,是脫胎于上海交通大學的高新科技企業,專注于航發關鍵零部件特種加工生產工藝研發、數控系統及成套裝備生產,曾經多次承接國家重點項目。走進廠區一樓的生產車間,十余臺生產設備整齊地擺放在兩側,其中標有“上海交通大學”字樣的機床就承載著他們最核心的生產工藝——航發葉片制孔技術。

航發葉片制孔技術是在航空發動機葉片上制造密集的氣膜冷卻孔。先進航空發動機最重要的指標之一就是推重比,而渦輪葉片的耐高溫性能是影響推重比的關鍵。氣膜冷卻技術是提升渦輪葉片耐高溫性能的最關鍵技術之一,依靠在葉片上面加工出數百個氣膜冷卻孔,將冷氣流從葉片內部經氣膜冷卻孔吹出,均勻覆蓋到葉片表面,用以隔絕炙熱的燃氣,起到冷卻葉片表面的作用。

2018年7月,趙福春所在團隊在機緣巧合間接到了一個航發葉片制孔項目的訂單,用他的話說也可以叫作“臨危受命”。現代航發葉片通常是精密鑄造而成的單晶空心葉片,經過強力磨削、表面強化等工藝后,再進行氣膜冷卻孔加工。氣膜孔加工是機械加工的最后一道工序,孔數巨大,只要有一個孔加工失敗都會功虧一簣,造成幾萬美金的葉片零件報廢。加之氣膜孔是在復雜曲面上打孔,還需要兼顧精鑄誤差、裝夾誤差,絕對避免背傷等,對可靠性提出極高的要求。相關的加工設備也受到歐美發達國家的出口管制。原本的項目承接方因始終無法完成技術攻關,所以才幾經輾轉找到了他們。

一開始用戶單位也不相信,使用國產設備能達到國外同等水平。趙福春帶領團隊成員,在一片質疑聲中,埋頭苦干,結合團隊多年對電火花加工工藝、自動化技術、智能化技術的深入理解和豐富經驗。創造性地設計了以加工基準重構為核心的渦輪葉片氣膜孔加工方案。最終在不到半年的時間里,完成了全球首臺渦輪葉片專用形面測量機,全球第一條渦輪葉片氣膜孔智能產線,提前完成了任務,贏得了用戶單位的贊賞。

趙福春他們用實打實的成績證明了國產技術和裝備不僅精度和可靠性達到國際領先水平,成本效率更是國外同行的5倍以上,使得氣膜冷卻孔加工不再成為卡脖子技術。

“隨波逐流” 每一步都恰到好處

從楊柳小學到雙江中學,再到哈爾濱工業大學、上海交通大學,從黃石鎮到縣城,再到哈爾濱、上海,趙福春一路走來似乎都相當順利,如同一潭平靜的湖水,鮮有波瀾。如果非要說挫折,一次是在小升初考試,另一次則是參加碩士研究生考試時。

小升初考試那次,班上15名同學都考上了雙江中學,唯獨他沒有考上,但他在班上長期都是前幾名。這次失敗給他帶來了不小的打擊。

在碩士研究生考試時,他原本把握十足的專業課發揮失常,離預估分數差了足足30分,但原本沒做指望的英語還得了70多分。一多一少之間,趙福春考出了370多分的好成績,但離一志愿機器人專業400分的復試線,還相差甚遠。為了“上岸”,趙福春最后不得不調劑到同校的機械工程專業。

在旁人看來,這兩次挫折或許根本算不上挫折,畢竟掀起的“浪花”太小,結果也總算是好的。趙福春回顧過往的學習和工作生涯,覺得自己就是“隨波逐流”而已,讀書時就好好學習,工作時就努力工作,因此也沒有那種“逆流而上”的冒險經歷。

隨著年齡的增長,他越能以一種“盡人事而知天命”的態度對待發生的一切。就拿那兩次挫折來說,小升初的落榜,讓他嘗到了失敗的滋味,也磨礪了他的心性;考研調劑,讓他與心儀的專業失之交臂,但也因此結識了對他人生影響頗大的導師。

師恩難忘每次回想都感慚愧

自2006年高中畢業外出求學開始,趙福春就很少再回云陽老家了。外出這么多年,除了家中的父親,他最惦記的就是曾經教育過他的老師們。

“我小學還沒畢業就開始學高中的內容了。”趙福春少年早慧,還在讀小學時,校長王立登因材施教,引導他學習奧數知識。得益于這一階段打下的堅實基礎,他在日后的數學學習中,更加得心應手。

在初高中階段,他是老師眼中的“好學生”,自然也受到更多的關注。作為一個從農村到城里求學的孩子,老師們在學習和生活上的幫助,都讓他難以忘懷。那時,趙福春和其他幾名同學生活都比較拮據,每到飯點,老師們經常到食堂來看他們吃得怎么樣,還會湊錢給他們加餐。在學習上更不必說,老師們更是悉心教導,甚至可以說是嚴厲。

一個學生,尤其是住校生,他的大部分時間都待在學校,和老師同學相處的時間或許超過了父母。經師易求,人師難得。在長時間的相處中,良師益友的一言一行,對任何一個渴望滋養的生命而言,都是一份不可多得的養料。

回憶起過往的種種,比起感激,趙福春更覺得愧疚。盡管他已經在上海成家立業,也算得上小有成就了,但他總覺得辜負了老師們對他的期望,沒有取得更大的成功。對于腳下的上海,他也談不上有什么歸屬感。他常常對自己的小孩說:“我眼里的上海,和你眼里的上海是不一樣的,需要你自己去感受。這里是你的故鄉,但卻不是我的。”

或許每一個在外打拼的游子,都有跟趙福春一樣的羈旅之思。家鄉雖好,但難以久留;城市雖大,卻容不下靈魂。

回到云陽之后,記者輾轉聯系到了趙福春的中學班主任劉玉明。初中三年,高中三年,六年的時光里,這個樸實內向的農村學生給她留下深刻的印象。“在我的記憶里,他一進校就十分勤奮,對自己的要求也很高。才讀高一的時候就開始做當時流行的《五年高考三年模擬》,最后他的高考成績是全縣前30名。”劉玉明說,一代人有一代人的使命,他能從農村走到大上海已實屬不易,不用給自己太大的壓力,做好眼前的事情就好。

對于未來,趙福春的想法也是如此:“把眼前的事情做好,就算‘隨波逐流’,也不至于迷失前進的方向。”

(記者 賀元河 甘曉非 劉婷 姜涵玲)

直播 | 云陽見面·村游四季”2025年春季鄉村旅游啟動儀式暨南溪鎮“伴城伴鄉”文化旅游季活動

2025-03-01 09:00:00

云陽報第20200806期