<table id="muegw"></table>

|

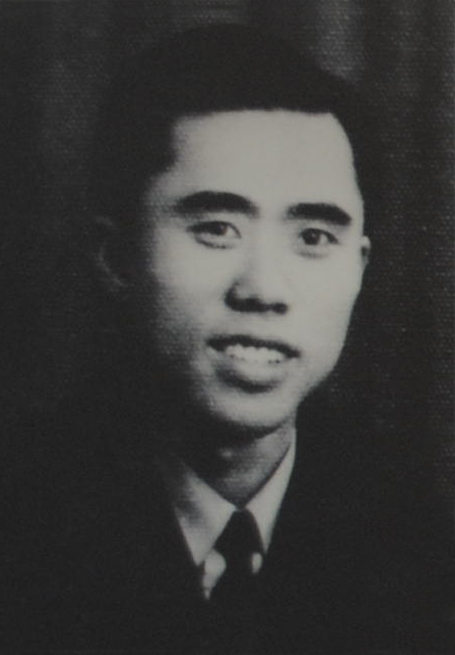

彭詠梧,原名彭慶邦,小名彭安南,化名王志白。19l5年2月出生于云陽縣紅鹿鄉(今紅獅鎮)彭家灣。彭詠梧5歲時以教書為業的父親去世,從小和母親、祖母相依為命。幼時在紅獅壩易家祠堂私塾讀書。他從小胸懷大志,聰穎好學,成績優異,深得老師和鄉鄰的稱贊。l931年秋天,16歲的

彭詠梧 彭詠梧剛剛跨進云陽縣立初級中學(今云陽中學)的大門,“九·一八”事變發生。小小的云陽縣城,同全國一樣抗日怒潮開始沸騰。因彭詠梧積極參加抗日宣傳和抵制日貨的運動,學校當局竟認為他是言行不軌的“危險分子”,要默退他。后經母親四處托情,才勉強留校學習。1935年1月l9日,云陽縣城響起了共產黨領導的工農武裝起義的槍聲。起義失敗后,大批的人員被捕。其中2O歲剛出頭的共產黨員、突擊隊長蔡明典,在走向刑場的路上,眼噴火,頭高昂,邊走邊宣傳,不斷高呼:“打倒蔣介石!”“共產黨萬歲!”的情景,對彭詠梧的震動和教育很大。他曾冒著生命危險,步行一百多里路,去到蔡明典烈士的家鄉農壩,尋找共產黨,這種既天真又幼稚的行動,未能如愿。恰在此時,四川軍閥郭汝棟打著抗日救國旗號來云陽招收軍官學員,彭詠梧決定從戎救國。但到武漢后,才明白訓練后是去江西充當打共產黨的炮灰,悔恨失望之余,便偷跑回云陽。

1937年秋,彭詠梧考入四川省萬縣師范學校。這所學校具有光榮的革命傳統,1923年革命先輩肖楚女在這里任教,便播下了革命火種。抗日戰爭爆發后,同學們為了探求救亡圖存的道路,在黨的領導下,積極開展抗日活動。彭詠梧一走進省萬師,便投身在革命激流中,主動參加學校黨組織領導下的“讀書會”,積極投身各種抗日活動。不久,他便成了黨的外圍組織“中華民族解放先鋒隊”的一員。他的積極活動和進步言行受到黨組織的充分肯定和重視,1938年10月,由中共省萬師黨組織負責人王庸介紹,彭詠梧加入了中國共產黨。隨著斗爭的需要,不久便任學校分支書記。1939年6月總支書記王庸被迫離校,他又接替王庸領導全校黨的地下斗爭。1939年夏天,萬縣中心縣委曾派彭詠梧到重慶,參加中共中央南方局黨訓班學習,作為黨的后備干部進行培訓。

1940年春,國民黨反動派對彭詠梧在校的革命活動有所覺察,準備對他下毒手。萬縣中心縣委,立即通知他撤離省萬師,秘密轉移回云陽、奉節等地活動。1940年8月,彭詠梧接任云陽縣委書記。他立即著手整頓黨的組織,營救同志,將已暴露的共產黨員轉移到安全的地方。并利用與紅獅鄉鄉長閔竹松的同鄉、同學關系開展統戰工作,改善工作環境,開展抗日救亡運動。

1941年3月,由于云陽縣委委員冉貞淳被捕叛變,縣委機關暴露,彭詠梧將縣委機關設于雙江木古壩陳德云家,彭詠梧化名吳先生以做絲線生意作掩護,繼續從事革命活動。同年秋,彭詠梧奉中共中央南方局之命赴重慶任重慶市委第一委員,具體負責領導重慶沙磁區、新市區一帶黨的地下工作。同時以國民黨中央信托局職員的身份作掩護,遵照黨組織指示割斷與家人、親友的一切聯系,并于1943年與重慶新區區委委員江竹筠(江姐)扮作假夫妻為掩護,積極開展學生運動工作。1945年經黨組織批準與江竹筠結婚。

1946年3月,中共中央南方局決定重新建立重慶市委,彭詠梧仍任委員,負責宣傳工作,重點領導全市學生運動。同年12月24日,美軍強奸北京大學學生沈祟事件發生后,激起全國人民義憤,全國學生掀起抗議美軍強奸暴行的愛國運動。彭詠梧根據市委決定,于1947年1月16日組織領導了重慶63所大、中學校師生16000多人的反美大游行,并把抗暴運動擴大到工商界、文化界及各階層。為響應北平和南京學生提出的全國學生在6月2日舉行“反饑餓、反內戰、反迫害”運動的總罷課和示威大游行,彭詠梧每晚四處奔波聯絡,召開會議,研究部署“六二”大游行。當局對此有所風聞,決定6月1日在全國各大中小城市進行一次大逮捕。彭詠梧獲知消息,一方面通知有關人員進行隱蔽;另一方面布置已暴露身份的同志轉移。同時,發動師生罷教罷課,組織營救被捕人員。

1947年2月28日,黨的喉舌《新華日報》被國民黨查封,從此,黨的聲音,人民解放戰爭的真實消息被封鎖。重慶市委決定由彭詠梧辦一張黨的地下報紙。彭詠梧很快便與辦地下小報的黨員劉镕鑄、陳然、蔣一葦等取得聯系,迅速辦起了中共重慶市委機關報《挺進報》。《挺進報》刊登有關黨的文件、指示和秘密抄收的新華社廣播稿,使黨中央的聲音、解放戰爭的消息及時傳到廣大讀者之中,使《挺進報》在重慶乃至大西南起到了《新華日報》的部分作用。

1947年10月,中共川東臨時工作委員會成立,彭詠梧任委員兼下川東地工委副書記,負責下川東武裝斗爭。11月下旬,彭詠梧帶領江竹筠、吳子見經萬縣(今萬州區)到云陽,在云陽縣農壩鄉鹿塘坪(今江口鎮六坪村)趙唯家召開會議,宣布正式成立“川東民主聯軍下川東縱隊”(后改為“中國共產黨川東游擊縱隊”),彭詠梧任政治委員,趙唯任司令員。根據地域劃分,下設巴北(長江以北的大巴山)、奉(節)大(大寧,即巫溪)巫(山)、七南(長江以南的七曜山)3個支隊。拉開了下川東武裝斗爭的序幕。會后,彭詠梧便帶領江竹筠、吳子見從云陽去奉節青蓮鄉開展武裝斗爭。青蓮鄉是奉節、云陽和巫溪三縣交界的偏遠山區。彭詠梧等來到青蓮鄉后,積極開展建黨、組織武裝和進行統戰等工作,發展了在當地群眾中影響較大的賀德明、蕭克成、陳太侯等人入黨,成立了黨的奉大巫工委。12月15日晚,彭詠梧在奉節曇花鄉母圣埡召開奉大巫支隊成立大會,陳太候任司令員,彭詠梧兼任政委,蔣仁風任參謀長。到1月上旬,青蓮鄉已組織了l00多農民群眾,積極準備武裝起義。研究決定:1月8日在云陽縣云安鹽場和大寧縣(今巫溪縣)大寧鹽場同時起義,奪取兩鹽場稅警隊的槍支,提取稅款,然后迅速壯大游擊隊伍,開辟奉、大、巫游擊根據地。但由于游擊隊起義的消息被泄漏,敵人加強了防范。彭詠梧當機立斷,決定按時改襲云陽商業重鎮南溪和大寧西寧橋鄉公所。1948年1月8日,游擊隊從青蓮鄉出發來到云陽縣桑坪文家寨。次日凌晨,襲擊了南溪,攻下南溪鄉公所和八大米糧鋪,繳獲了機槍1挺、步槍52支、短槍6支,子彈6挑和一些物資。擊斃了企圖反抗的剛卸任鄉長胡漢章,并俘虜了新上任的鄉長劉文朗。襲擊西寧鄉公所的游擊隊沒有費一槍一彈,便繳獲了敵人的二十多支槍。

彭詠梧領導的游擊隊威聲大震。襲擊南溪和西寧后,使國民黨反動派驚慌萬狀,立即調兵遣將,派一個師到萬縣駐防,把下屬三個團的兵力,分別駐進奉節、巫溪和開縣。同時還命令偽專員李鴻燾從云陽、奉節、大寧和巫山抽調保安隊拼湊成一個團,由他到南溪親自督戰,對游擊隊進行“圍剿”。大敵當前,彭詠梧卻鎮定自若,對同志們說:“游擊隊就是打游擊嘛!打得贏就打,打不贏就暫時隱蔽下來,再找時機,殺他個回馬槍。我們搞武裝斗爭的目的之一,就是牽制敵人,拖住國民黨的兵力,為實現全國解放作出努力。現在,看起來是敵人的大軍壓境,實質上是我們一支小小的游擊隊,正在牽著敵人三個團的鼻子走。”

1月11日,隊伍向奉節縣老寨子集結。彭詠梧、陳太侯等1O多人一路,走到青蓮鄉與竹園鄉交界的銅錢埡。碰巧襲擊西寧橋的游擊隊員,先一步來到了埡口的小店歇腳。正在這時,奉節的保安中隊開來青蓮鄉“圍剿”游擊隊。于是,兩隊人打了個伏擊仗,把保安隊打得東逃西竄,活捉了中隊長余志,繳獲了1挺機槍,1支馬槍,戰斗很快就勝利結束。

由于敵眾我寡,敵人正在東、南、西三面建據點,妄圖把游擊隊重重包圍,伺機發動攻勢。彭詠梧決定將游擊隊兵分兩路,往外線轉移。一路由盧光特、吳子見率領向西去云陽,去與趙唯領導的巴北支隊會合,1月14日深夜出發;另一路由彭詠梧、蔣仁風直接率領,向北直往巫溪紅池壩進發。

1月15日,彭詠梧帶著游擊分隊從老寨子出發,故意往有敵人駐兵的竹園坪場上走。走了十多里,就在石峽子一座箭樓內駐扎下來。入夜,再折轉向北到紅池壩,由于路徑不熟,又連夜急行軍,隊員們感到分外饑餓、疲勞。隊伍進入黑溝淌(今巫溪縣平安鄉境內)時天色已明,只要從這里往下走一二十里,再翻過對面的大山,就離紅池壩不遠了。恰在這半坡有間農舍,便決定布好崗哨,稍事歇息弄點吃的。此時,國民黨581團連長陳某得到了游擊隊正在黑溝淌暗洞包休息、吃飯的消息,便兵分三路,從左右兩側和后方,將游擊隊團團圍住。忽然傳來哨兵的信號槍聲。“有情況!”彭詠梧的話音未落,敵人的機槍、小鋼炮,一下子都響了起來。彭詠梧便組織隊員分別突圍。一部分隊員沖出房屋,飛速進入森林隱蔽。

彭詠梧帶著劉景太、小熊等隊員,從廚房后門沖出去,冒著槍林彈雨,往斜坡突圍。當他們沖下斜坡,爬上陡坎,跨上小路,只要再往前一步便踏進樹林。此時劉景太不幸中彈負傷,滾下路邊的陡坎。這時,彭詠梧毫不猶豫,轉身飛快跳下去,扶起傷員,使出全身力氣將他向坎上送。“快爬上去”彭詠梧一次又一次扶起傷員,大聲說。傷員搖搖頭“別管我!你……你快走!”“不!我們一起走!”彭詠梧回答斬釘截鐵。彭詠梧回頭一看,從正面突圍的同志,多數已跑下坡地,進了密林,脫離了危險。他們是最后突圍的,小熊被敵人的火力壓著,在上面的小路邊不能動。彭詠梧吩咐傷員小劉:“兩手向上抓牢。”邊說邊把頭伸進小劉的胯下,慢慢將傷員往上頂,同時又用兩手,把傷員的一雙腳往上送,突圍眼看就要成功了。這時,瘋狂的敵人,看見還有游擊隊員在動。于是,敵連的火力,一齊向這個目標射擊。彭詠梧急忙命令小熊:“快臥倒!”就在這時,敵軍一串罪惡的子彈射中了彭詠梧。只見他一個踉蹌,撲倒在大石邊。身中數彈的彭詠梧,這時費力地從身上摸出一張小紙條,急促地對小熊說:“這,是一個去云陽接頭的關系,你……你拿去交給突圍出去的領導人……”但是,敵人的火力壓得小熊抬不起頭。情況萬分危急,決不能留給敵人一絲一毫的把柄。老彭艱難地將手收回來,把紙條塞進口里,細細咀嚼著,慢慢咽下去。把黨的秘密,永遠藏在一個真正的共產黨人的心里。

敵人為了發泄對共產黨的刻骨仇恨,竟野蠻殘暴地砍下了彭詠梧、劉景太和另外兩個犧牲隊員的頭。押著農民挑到五六十里外的奉節縣竹園鎮場上,掛在城樓上示眾。后有人冒著生命危險,把頭取下來安葬在竹園坪對面的寶塔梁上。

1951年10月17日,中央人民政府批準彭詠梧為烈士。

解放后,奉節縣人民政府將烈士的顱骨和身架骨合葬在奉節縣城中心廣場旁邊,后又建立了彭詠梧烈士陵園。1986年國慶節,在云陽縣城廣場上,彭詠梧、江竹筠兩烈士的塑像落成揭幕。每年清明節,無數群眾在此舉行瞻仰、悼念活動。云陽縣城搬遷至雙江后,兩位烈士新的塑像矗立在新縣城民德廣場。原塑像被搬遷至彭詠梧的故鄉紅獅鎮詠梧社區,并在母校紅獅鎮彭詠梧小學建立了彭詠梧紀念館。

云陽縣委黨史研究室