<table id="muegw"></table>

|

“把疫情防控工作作為當前最重要的工作來抓”,1月25日、2月3日,習近平總書記兩次主持召開中共中央政治局常務委員會會議,專題研究加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。

2月3日的中共中央政治局常務委員會會議強調,各地區要壓實地方黨委和政府責任,強化社區防控網格化管理,采取更加周密精準、更加管用有效的措施,防止疫情蔓延。

疫情就是命令,防控就是責任。疫情防控,城鄉基層社區是第一道防線。如何充分發揮社區動員能力,實施網格化、地毯式管理,群防群控,穩防穩控,將防控措施落實到戶到人,實現防輸入、防蔓延、防輸出?

本報記者走進北京、江蘇、浙江、河南、湖南、重慶六省市的基層社區,傾聽黨員干部、居民群眾、志愿服務者講述身邊事,透過他們堅守疫情防控一線的堅實腳步,觸摸堅決打贏疫情防控阻擊戰的堅定信心。

河南鄭州市建新南街社區

“召必來”的老兵志愿服務隊

本報記者 馬躍峰

“我就必須進!”正月初三,有人到建新南街社區68號院串門,被“守門人”陳偉勸阻,不由吼了起來。

“你就不能進。”陳偉態度堅決,卻賠著笑。

“你有啥權力?”

“我沒權力。可萬一攜帶病毒造成傳染,后果嚴重。”

對方不聽,竟想動手。陳偉仍舊賠笑,“打架?你要負法律責任。”苦口婆心勸半天,來人終于消了氣,沒進門。

68號院暫無業委會,也沒有物業管理,屬于“無主管樓院”。在河南鄭州市二七區建新南街社區,這樣的樓院目前還有5個。“守門人”陳偉是社區的黨支部書記。

“防控疫情蔓延,‘無主管樓院’是最讓人擔心的薄弱環節。”二七區委書記陳紅民說,“以小區保社區、以社區保城市”,必須調動各方力量,織密織牢防控網。

建新南街社區有流動人口2萬多,大都是租住的清潔工、護工、保安,疫情防控難度不小。

大年三十,陳偉沒顧上回家就開始布置防疫工作。可社區只有十來名工作人員,人手緊缺。陳偉靈機一動:五里堡街道有一支120多人的退役軍人志愿服務隊,在建新南街社區的就有20多人,一定可以“召必來”。

陳偉也是退役軍人,在微信群一問,不少人“請戰”。怕人多易交叉感染,他將人員分成4班,4人一班,24小時堅守卡點,配合入戶巡查、測量體溫。

相比其他人,陳偉既要干好社區黨支部書記,又要當好退役軍人的榜樣。他每天早上6點半出門,7點到卡點,接著檢查記錄,安排物資,挨家摸排……幾天下來,嗓子喊啞了。

陳偉叮囑“戰友們”注意個人防護,千萬不敢發燒。“一個人發燒,分不清是感冒還是被感染。大伙兒都得隔離,工作就擱下了。”

69歲的退役軍人鄭海寧接話說:“做好個人防護,咱當過兵的人,有多難都不會退縮。”

“對,退役軍人不褪色,干活不怕累,戰‘疫’必能勝!”志愿者楊樺、徐四保一齊表態。

重慶渝北區翠蘋路社區

挨家挨戶嚴排查

本報記者 蔣云龍

重慶渝北區寶圣湖街道翠蘋路社區是個老社區,商鋪、農貿市場一應俱全,實際居住人口1.4萬多,疫情防控任務較重。

段濤飛是社區黨總支第一書記,這十多天來和同事一起做排查、搞宣傳,格外忙碌。

“農貿市場和轄區商戶容易聚集人流,宣傳和管理更要加強。”段濤飛天天到現場巡查,“這幾天,我在朋友圈‘微信運動’步數榜上一直名列前茅。居民可以‘宅’家不出門,我們不能閑!”

接到排查通知時,段濤飛正在老家過除夕。正月初一上午,包括段濤飛在內的社區干部一個不落,全員到崗。社區工作人員、黨員、網格管理員分組分頭排查。

“網格員熟悉情況,手上握有居民臺賬。對本地住戶,我們先打電話核實相關信息。打不通電話或情況不熟的,挨家上門。”段濤飛說,人手少,任務重,大家早上7點就開工,晚上10點以后才下班。短短幾天,5000多戶1.4萬多人,他們已走訪了兩個來回。

“對于一時沒能聯系上的,我們就在住戶門上貼了溫馨提示和聯系方式,密切跟蹤。”翠蘋路社區黨總支書記王利倫說,排查要做到“不漏一戶、不落一人”,才能筑牢疫情防控的第一道防線。

也有居民不太配合,沒戴口罩就往外跑,還在菜市場扎堆聊天。社區干部前去勸說,對方卻講“我一把年紀了,怕啥子!”

段濤飛使出“笨辦法”,既帶著大伙兒上門宣傳,又拎著喇叭走街串巷,播報黨委和政府的通告,還用上了不少詼諧好記的順口溜。段濤飛說:“居民們聽了,一邊樂,一邊就把防疫知識和注意事項記住了。”

前幾天,渝北區又成立了黨員突擊隊,段濤飛第一時間申請加入,發動社區商戶為居民送菜。

社區建了微信群,每天更新菜價信息,居民群內點單,商戶打包送到小區門口。對居家隔離觀察的居民,社區干部挨家挨戶去送。

“要防得住疫情,也要方便居民生活。”天天要跑腿,段濤飛不禁打趣,“瞧著吧,我在‘步數榜’的排名還得漲。”

北京通州區中倉社區

令人動容的照片背后

本報記者 賀 勇

2月5日,雪花飄落,北京通州銀裝素裹。

連日來,62歲的中倉社區居民趙德林身背“長槍短炮”,跟隨社區工作人員和志愿者們來回奔波。自1月22日以來,中倉社區全體工作人員迅速行動,盯緊防疫工作重點,“外防輸入、內防流動”。

看到社區居民微信群里征集志愿者巡邏,已經退休的趙德林便報了名。他喜歡攝影,忙里偷閑,用鏡頭定格下許多溫暖瞬間。

諸多照片中,有一張格外令人動容:一位女性“蓬頭垢面”,面容憔悴。照片攝于1月31日,主人公是34歲的社區黨支部書記、居委會主任張娜。

中倉社區共有樓房53棟,常住人口2814戶7000多人,疫情防控壓力較大。張娜連續十幾天奮戰在一線,每天睡眠不足6小時,梳洗打扮顧不上。趙德林按下快門,于是就有了這張照片。

每天起床,張娜要做的第一件事就是打開手機,在工作群里安排社區網格長、樓棟長、單元長對各自負責的區域進行摸排。“我們按樓棟組建50余個‘防控群’,覆蓋轄區4個獨立小區。”

5日一早,張娜又帶著社區干部和志愿者到小區出入口換班,查看登記表。中倉社區共設置4個封閉管理出入口,每個小區只留一個應急通道,并對進出小區的人員嚴格登記管理、測量體溫。社區還為本小區居民制作出入證,方便日常進出,也便于更好地管控外來和返京人員。

隨后,張娜和社區工作人員挨家挨戶走訪,排查從外地返京人員,監測重點人員體溫,登記造冊。

“什么時候、從什么地方回來、坐了什么車、幾點到家的,都要詳細記錄。”張娜隨身帶著一個小本子,“對摸排到的經湖北返京人員,實行居家隔離觀察,每天都有一名社區醫生和社區干部跟蹤情況。”

中午1時許,張娜忙完工作回到家,顧不上吃飯,先得照看孩子。“小女兒才7個月,正在哺乳期。最近每天排查走訪,顧不上她。”

這些天來,對中倉社區一線工作人員跟拍越多,趙德林感慨越多。“他們也都有家有親人,這一切都是為了防控疫情。”趙德林在微信朋友圈寫道:“他們同樣是面對疫情的逆行者、百姓安康的守護人!”

江蘇南京市奧體社區

“90后”網格員的防疫鏡頭

本報記者 申 琳

這是2月1日下午的一串鏡頭——

一位身穿“黨員志愿服務”紅馬甲的年輕女士,氣喘吁吁趕到一個小區門口,拎起一袋生活用品就走,旁邊一名男子正駕車等著她;到了一家藥店門口,停車,她小跑著進店買藥;20多分鐘后,汽車停在另一小區,她推開車門,拎起袋子和藥品,跑向門崗……

女士名叫唐瑩雅,一位“90后”,是江蘇南京市建鄴區奧體社區網格管理員,駕車男子是她丈夫。夫妻倆急匆匆取送的用品和藥物,不是給他們的親友,而是兩位素不相識的老人——因疫情正居家醫學觀察的田剛(化名)的父母。

1月26日,正月初二晚上,唐瑩雅接到奧體社區物業人員的一個電話:“田剛一家回小區了。”小唐的心猛地一緊,田剛夫婦前不久跟從武漢出發的父母一起到國外旅游,屬于疫情防控重點對象。

唐瑩雅趕緊撥通社區黨委書記高建明的電話。“我馬上到!”軍人出身的高建明風風火火。不到半小時,他們敲響了田剛家的門。

“一步也不能出門嗎?吃穿用品都沒怎么準備呢!”“有什么困難你們盡管提,社區一定做好保障!”隨后,唐瑩雅送上居家醫學觀察告知書,然后測量體溫、消殺樓道……不知不覺,時間已是晚上11點多了。

1月30日下午1點多,唐瑩雅的電話又響了,是田剛打來的,“家里缺菜了,能不能幫我們買個冬瓜?”“沒問題,我馬上去超市。”

超市就在社區斜對面,唐瑩雅上到二樓蔬果區。“超市沒有冬瓜,要買點別的菜嗎?”唐瑩雅打開微信,跟田剛妻子聯系。“那就幫買點白蘿卜吧,兩個,謝謝啦!”

半個小時后,唐瑩雅把裝著蘿卜的塑料袋放在了田剛家門口。

2月1日下午,唐瑩雅接到田剛電話,“我父母的降壓藥快吃完了,我要買點藥送給他們,正好還要給他們送一些生活用品。我開車出去,戴上口罩,這樣可以吧?”

“我來幫您買,送上門。”隨后,就出現了文章開頭的一串鏡頭。

2月4日下午,田剛夫婦居家醫學觀察到期,唐瑩雅手提一個果籃來到了田剛家。再次量了一家人體溫,唐瑩雅送上果籃,“祝賀回歸正常生活!”“多謝你們,這段時間可麻煩你們不少!”雙方相視一笑。

浙江杭州市亭趾社區

群策群力筑防線

本報記者 方 敏

“現在是‘逢進必查’,記者同志,請量一下體溫。”說話間,正在值守的黨員黃風順拿起測溫儀,身后“疫情防控檢查點”幾個字格外顯眼。

這里是浙江杭州市余杭區亭趾社區,有居民8628人,其中流動人口5627人。

為了更加有效地防控疫情,社區所屬的4個小區都只留一個門進出,值守人員24小時在崗。近來像黃風順那樣的值守人員,在亭趾社區共有50多人,防控工作有條不紊。

從湖北歸來的夏女士回到小區后,接受居家隔離觀察。社區居委會主任陳小燕和幾名志愿者輪流值班,24小時做好服務響應、生活保障。

“現在,我一直待在家里,用手機下單買生活用品。社區工作人員會把東西送到我家門口,并定時上門收取生活垃圾。”夏女士說。

“為避免造成小區居民不解和恐慌,我們全力做好信息公開。”陳小燕告訴記者,居民有問題可直接在業主與社區居委會的微信溝通群里提問,不管什么時間,很快就有回應。

在小區走訪,記者看到,小區公示欄、單元電梯口等地,都貼有居家醫學觀察注意事項,街道責任人、家庭醫生等信息完備。

“非常能夠理解社區的做法。現在雖說不能出門,但生活并沒受多少影響。”還在隔離觀察的陳先生告訴記者,“2月3日是我兒子6周歲的生日。我們在網上訂了蛋糕,社區工作人員很快送到了家門口,還送上了生日祝福。”

“感謝你們奮戰在一線。我們一定做好隔離觀察,不添亂!”陳先生在微信朋友圈里寫道。

居民信任理解,社區全力服務。2月1日上午,亭趾社區嘉豐小區組織小區里的40多名黨員成立臨時黨支部,發動黨員帶頭參與社區的排查、服務等工作。在黨員的帶領下,不少居民也自發參與防控工作。

“黨員帶頭,群策群力。我們要用更好的服務、更嚴的防控,來回報社區居民的理解與信任。”陳小燕說。

湖南長沙市弘高社區

將心比心的服務溝通

本報記者 何 勇 申智林

“妹子!妹子!”湖南長沙市天心區暮云街道弘高社區一棟居民樓下,居委會主任張海軍把車停下,對著樓上劉女士家的窗戶喊道。同行的警務室工作人員易建忠、張江如等不及,提起袋子就往樓上跑。

袋子里的食品,都是居家隔離觀察的住戶通過微信請求采購的。他們成了這些住戶的代購員和快遞員。

社區部署防控疫情伊始,黨支部書記彭正清和張海軍就把社區干部、工作人員、黨員發動起來,挨家走訪近萬住戶。

1月26日,社區網格管理員戴娜和同事上門摸排,關注到李金華(化名)一家。李金華在武漢工作,年前回到弘高社區居住。

1月28日,李金華被確診患上新型冠狀病毒感染的肺炎。5戶有過密切接觸的家庭需要居家隔離觀察,其中兩戶就在弘高社區。

“既要防控住可能出現的風險,也要保障好隔離人員的日常生活。”彭正清說。

由社區干部、衛生服務中心醫生、警務室工作人員和黨員志愿者等5人組成的小組,負責聯系一戶,全程保障需求。張海軍這一組對接了其中劉女士一戶,母子三人在家。

“噔噔噔噔”,易建忠、張江如的腳步踏得瓷磚鋪的樓梯發出聲響。一轉角,正碰上給樓道消毒的清潔工許正強。看見人來,許正強“咿咿呀呀”打招呼。他是聽障患者,負責居民樓外的公共區域衛生。疫情發生以來,社區干部逐戶上門宣傳,特意叮囑許正強的妻子嚴芳:除了出門做清潔,能不出去就少出去。

不承想,許正強第二天就自發到隔離住戶所在的樓棟里做起樓道消毒。社區干部來勸,嚴芳卻說:“老許有裝備,比你們有經驗。”

樓道里,3個人6只手一通比劃,誰也沒明白。許正強笑起來,拿腳蹭蹭地,這下意思清楚了:這樓梯剛消毒完,還濕滑,慢點兒。

易建忠和張江如一到劉女士家門口,就聽見門內有聲響,卻不見門打開。他們心里明白,這是劉女士為他們著想,減少接觸。放下物品下樓不多時,張海軍的手機上就收到劉女士發來的致謝短信。

目前,弘高社區共排查出34名從武漢回來的居民,都在社區服務保障下居家隔離觀察。

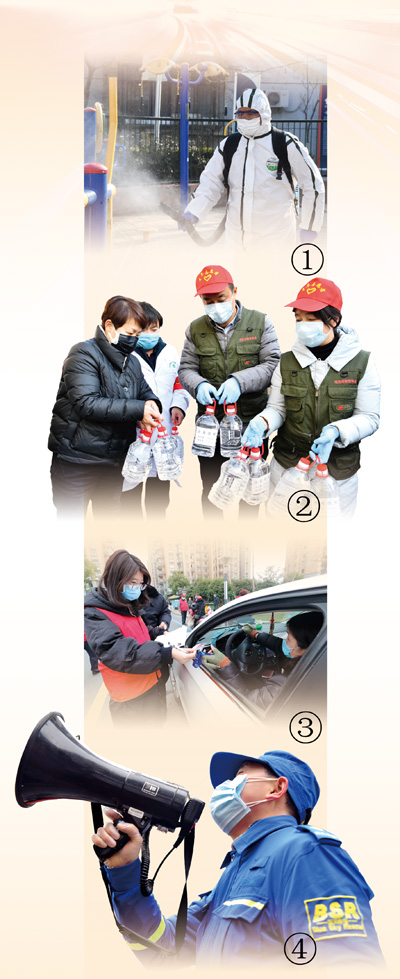

圖片說明:

圖①:北京海淀區西王莊社區,工作人員對公共健身器材進行消毒。

任 超攝(新華社發)

圖②:安徽亳州市譙城區東門社區,熱心市民把口罩和酒精送到疫情防控員手中。

劉勤利攝(人民視覺)

圖③:浙江德清縣欣宋小區,志愿者正檢查居民出入證并測量體溫。

王 正攝(人民視覺)

圖④:重慶酉陽土家族苗族自治縣城北社區,工作人員勸導市民加強防護。

陳碧生攝(人民視覺)