<table id="muegw"></table>

|

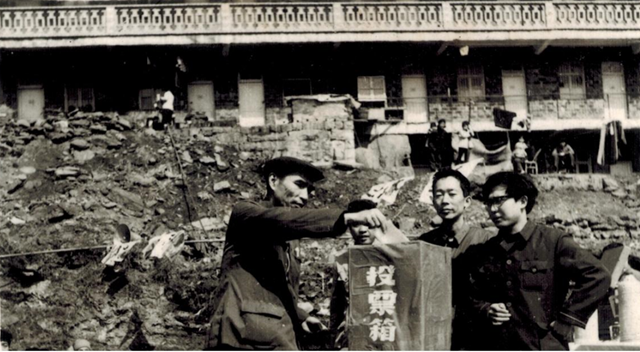

第八屆人大代表選舉大會云陽糖廠選舉會。

14.學習《關于建國以來黨的若干歷史問題的決議》 1981年6月黨的十一屆六中全會通過的《關于建國以來黨的若干歷史問題的決議》,實事求是的評價了毛澤東的歷史地位,充分論述了毛澤東思想作為黨的指導思想的偉大意義,對建國以來一系列重大歷史問題作出了正確的結論,明確了黨已經逐步確立起一條適合中國國情的社會主義道路。六中全會結束后,縣委多次召開會議、印發文件,并開展各種宣傳活動,要求廣大干部群眾認真領會決議精神,正確評價毛澤東的功過是非,堅定對毛澤東思想和社會主義的信仰,堅定不移的維護黨中央的威望,團結一致、同心同德搞四化建設。

15.集體林權制度改革 1982年云陽縣開始落實林業“兩制”(林權所有制和林業生產責任制)工作。8月26日和9月1日,縣委全委會和政府常務會分別通過《關于加速發展農村經濟,盡快翻身致富的決定》,要求放寬政策,保護和發展林業,有條件的地方,可把集體不便經營的荒山隙地增劃給社員作自留山,土地所有權歸集體,所栽樹木歸社員,并有繼承權;宜于集體經營的也可作為責任山包給社員戶植樹造林,收益分成,社員多得,至少三十年不變。到1982年9月,全縣已劃自留山62.3萬多畝,給18萬多戶社員頒發了林權證,85%的生產隊落實了林業生產責任制。根據《中共中央、國務院關于全面推進集體林權制度改革的意見》,云陽縣于2008~2009年全面推進集體林權制度改革,主要開展了以明晰產權為主的集體林權主體改革工作,即對所有集體林地進行確權頒證。2010年起,重點推進以“放活經營權、落實處置權、保障收益權”為主的集體林權制度配套改革,實行集體林地“三權”分置,進一步放活林地承包經營及森林、林木所有權和使用權,完善林權流轉政策和服務體系,推動林權流轉和抵押融資。到2015年底,集體林地面積331萬畝,確權面積329.2萬畝,確權率99.4%,構建了生態效益、經濟效益和社會效益共贏的現代林業發展格局。

16.抗洪救災重建家園 1982年7月,云陽縣遭受歷史上罕見的特大洪災。災情發生后,縣委、縣政府及時成立了抗洪救災指揮部,現場指揮抗洪搶險工作,并組織武警、消防官兵轉移災民、搶救物資,動員交通、郵電、衛生等部門,解決災區的通訊、醫療、水電等問題。全縣人民積極投入到抗洪搶險工作中。黨員干部更是以對國家和人民高度負責的精神,臨危不懼,挺身而出,戰斗在救災搶險第一線。云陽縣嚴重的災情,得到國家各級部門和領導人的關心,通過撥付救災款和物資等,鼓勵和幫助云陽人民開展生產自救。至1983年2月全縣受災的農業、企業、商貿等絕大部分已恢復生產和經營。

17.第三至第六次全國人口普查 根據中共中央和國務院對第三次全國人口普查的統一部署安排,1982年7月1日零時,云陽縣開展第三次人口普查。對象為本縣常住人口。普查項目為姓名、與戶主關系、性別、年齡、民族、常住人口登記狀況、文化程度、行業、職業、就業人口狀況、婚姻狀況、婦女生育子女和現存活子女數。普查結果,全縣共253308戶、1093597人;男性569870人,占52.11%;女性523727人,占47.89%;性別比108.81。2010年開展的第六次全國人口普查結果顯示全縣共342423戶、912912人,男性456793人,占50.04%;女性456119人,占49.96%;性別比100.15。自1953年開展解放以來第一次人口普查開始,截至2010年共開展了6次人口普查。人口普查是一項重要的國情、縣情調查,對制定方針、制度有著重要的意義。

18.在改革中擴大對外開放 1982年12月,對外開放政策被正式確定為基本國策。縣委、縣政府遵照十二大精神,開始了探索擴大對外開放之路。1982年,云陽縣被確定為對外開放縣之一。縣委、縣政府通過出臺對外開放政策,積極主動地擴大對外經濟交往,放寬政策,發展開放型經濟。先后到全國各地考察學習、引進先進技術和項目,并給予相關政策照顧。1985年有10多種大宗農副產品打入國際市場。1993年,縣委、縣政府邁開了更大的對外開放步伐,多次組織由縣領導帶隊的代表團,到北京、上海、江蘇等地推介云陽,尋求支援,制定各種政策,鼓勵縣內企業走出去發展,吸引外地客商到云陽投資。云陽縣在對外開放中,始終堅持“走出去、引進來”的方針。2011年云陽縣被評為“中國最具投資潛力特色示范縣”。“十二五”期間云陽縣共簽約項目233個,到位資金384億元,增長4.9倍。外貿進出口額快速增長。同時,加強與江蘇、山東、九龍坡等地往來,接受援建或合作完成了一批項目。

19.打擊經濟領域犯罪活動 1983年2月,縣委根據中央、國務院《關于打擊經濟領域中嚴重犯罪活動的決定》,在全縣開展打擊經濟領域犯罪活動的斗爭。縣委按照中央規定的方針政策,嚴格區分工作失誤與違法犯罪,經濟上的不正之風與經濟犯罪,貪污盜竊、走私販私與改革開放中由于某些制度、辦法不完善而發生的問題等的界限,集中打擊嚴重經濟犯罪分子。1986年底,全縣打擊經濟領域犯罪活動的斗爭結束,在全縣范圍內處理了一批重大經濟犯罪案件。隨著改革開放的不斷深入發展,重大經濟犯罪案件逐漸增多,直接危害國家和人民群眾的利益。黨的十八大以來,在全縣范圍內開展打擊“食藥環”、非法集資等影響經濟社會穩定發展的專項行動,成功偵破“龔某等人銷售假冒注冊商標的商品案”,被公安部列為部督案件的“王某等人非法經營案”“伍興蘭集資詐騙案”抓獲犯罪嫌疑人24人,挽回經濟損失近3000萬元。在打擊經濟領域犯罪活動中縣委、縣政府態度堅決、打擊有力,處理了一批經濟領域犯罪案件,保障了國家和人民群眾的利益。